作者:杨宁宁、王瑞雯

引言

2025年1月1日,延迟退休新政正式落地实施,千呼万唤的配套实施细则也在同一天发布。

截止目前,关于延迟退休的相关配套规定包括:(1)《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》(以下简称“《决定》”);(2)《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》(以下简称“《办法》”);(3)《实施弹性退休制度暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)。前述规定都于2025年1月1日生效实施。

延迟退休新政与每一位职工息息相关,必将对企业的用工管理产生深远影响。本文将聚焦延迟退休新政给企业带来的用工影响,并从企业用工管理角度提供实操应对建议。

图表释义——延迟退休新政三大重点精要解读

表1 “渐进式延迟法定退休年龄”解读

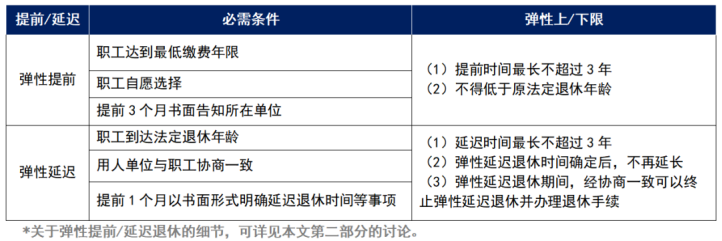

表2 “弹性提前、延迟退休”解读

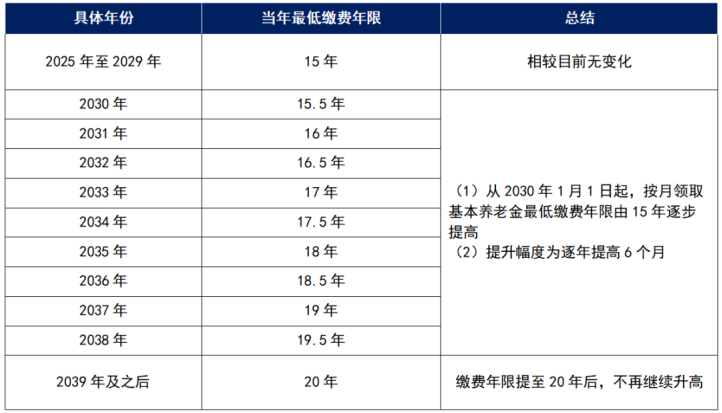

表3 “社保最低缴费年限逐步提升”解读

实操场景——延迟退休新政对企业用工管理的影响

随着延迟退休政策的实施,企业有必要审视和评估该政策对用工管理的具体影响及潜在风险。以下本文通过七个问题,与企业一同探讨如何在新的政策框架下合规处理退休问题以及与职工的劳动关系。

问题1:延迟退休新政给用人单位处理劳动合同终止带来何种挑战与风险?

《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第二十一条规定,劳动者达到法定退休年龄的,劳动合同终止。鉴于延迟退休新政“小步调整、逐步到位”的原则,过渡期间的每一位受影响职工对应的法定退休年龄都会有所不同,即不以某一固定年龄作为统一的分界线。

上述过渡期间受影响的职工包括:1970年至1981年8月内出生的管理/技术岗女职工、1975年至1984年10月内出生的非管理/技术岗女职工、1965年至1976年8月内出生的男职工。

以1965年4月1日出生的男职工A为例:

如用人单位仍然在2025年4月1日通知该男职工A的劳动合同因达到法定退休年龄而终止的,则将构成违法终止劳动合同。

为避免以上情况的发生,企业应当提前梳理及确认延迟退休过渡期间职工的具体法定退休年龄及其对应日期,并在相应的时间节点之前做好准备并及时通知职工办理退休手续。

问题2:女职工岗位性质争议如何处理?

纵观我国法定退休年龄的立法历史沿革,早期退休年龄规定将女职工分为女干部与女工人。自2001年起,相关政策层面不再套用前述分类,而是逐渐采取按岗位性质进行区分的方式。故女职工法定退休年龄相关争议集中于对其岗位性质是否属于管理/技术岗的认定,而不同地区裁审机构的口径并不统一,对企业操作女职工的退休事宜带来困扰,也由此产生了不少争议。

我们注意到,此次延迟退休新政中模糊处理上述问题,避开了既有问题和争议。如未来国家政策层面仍未对女职工岗位性质划分提供明确意见或指引,女职工法定退休年龄争议集中点仍将持续围绕岗位性质展开,并且不排除弹性提前/延迟退休因素的引入使争议场景更复杂化。

综上所述,从实操角度,鉴于当前司法实践中企业的用工自主权存在被裁审机构支持的概率,企业可继续沿用一些现有的常见风险规避措施,如在制定用工管理政策时对“管理/技术岗位”进行明确的界定、在劳动合同中对岗位性质予以明确等,避免日后就退休事宜产生争议。

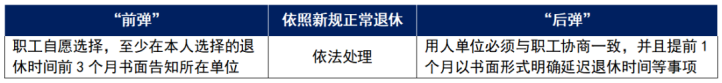

问题3:“前弹”、“后弹”的程序性要求?

根据延迟退休新政的规定,弹性提前退休实施的前提之一系职工自愿选择;而弹性延迟退休需要用人单位与职工协商一致,即任何一方不同意弹性延迟退休,则无法单方面强制执行弹性延迟退休。

此外,我们注意到,对于“弹性”这一原则,《暂行办法》提出了以书面形式告知或明确的要求。就职工退休手续办理,《暂行办法》第八条提出企业在办理退休手续时应如实提供退休时间申请书等材料,即办理过程中将确定退休时间的“书面材料”作为必需提交的文件。

从实操层面,用人单位未经员工同意或未协商一致的情况下,大概率无法成功办理弹性提前或延后退休手续。并且,基于《暂行办法》对于用人单位办理弹性退休手续的“及时性”要求较高,如用人单位未依照职工的意愿,在其选择的退休时间当月及时为职工申请办理退休手续的,有概率引发承担职工无法按时领取养老金期间损失的风险。

为规避上述风险,我们建议企业应当在尊重职工本人意愿的基础上,与弹性提前或延迟退休的职工就具体退休时间节点、退休手续办理、工作交接等事项通过签署协议的方式进行确认并做出具体安排,并针对提前退休和延迟退休,事先分别完善内部规章制度并同步准备协议、确认书或申请书模板,以备实际需要。

问题4:协商一致后员工“反悔”或再次调整退休时间的,企业如何处理?

对于弹性延后退休的,根据《暂行办法》第四条,一旦确定了退休时间,则不能再次延长;另外,《暂行办法》第六条进一步明确,双方协商一致的情况下,可以终止延迟退休,按规定办理退休手续。这意味着,弹性延迟退休的退休时间不得再次延长但可以缩短。

对于弹性提前退休的,根据《暂行办法》第二条及第八条,职工提出弹性提前退休的时间是3个月,企业办理退休手续的时间是不晚于退休当月,那么在2个月的时间差里,员工可能出现“反悔”并变更退休时间的情况。对此,企业是否有义务再次“尊重”员工的意愿,并无明文规定,未来可能产生争议。

为避免上述争议,建议企业完善规章制度,明确提前退休的书面申请或材料一旦提交,则无法撤销或变更。另外,企业在收到员工提前退休的相关书面材料后,可以第一时间提前办理劳动合同终止手续和退休手续,避免员工决定的反复。

问题5:弹性延迟退休期间,用人单位与员工的法律关系如何认定?

对于弹性延迟退休期间,用人单位与职工的法律关系定性问题,《暂行办法》给出了明确的答案,即在弹性延迟退休期间,双方之间的劳动关系延续。

企业应注意在双方就延迟退休达成一致后,意味着双方之间的劳动关系继续存续,企业应依法承担劳动法律法规项下的各项雇主义务。

问题6:“协商”弹性延后退休是否属于用人单位的程序性义务?

在延迟退休新政实施后,即使职工达到了法定退休年龄,尚存在弹性延迟退休的空间。对于双方协商一致同意延迟退休年龄的,《暂行办法》第四条明确了“协商”的时间以及形式,即提前1个月+书面形式。

新政并未将与职工提前进行协商作为企业办理退休手续前的法定义务。但是,如企业在依法正常办理退休手续前未经前述“协商”程序的,后续是否存在被认定为违法终止劳动合同的可能,有待此后的司法实践及实操口径一探究竟。

对于弹性延迟退休的处理,企业可通过强化沟通流程+建章立制的方式避免争议。一方面,企业可在规章制度中对即将达到法定退休年龄的职工提前申请延迟退休的流程作出规定,为职工的退休流程、劳动合同的终止办理提供指引。另一方面,可在通知终止劳动合同前以书面形式向职工明确表示不接受其弹性延迟退休,避免员工后续以企业未履行“协商”流程要求企业承担违法终止劳动合同的法律责任。

问题7:机关及国有企事业单位工作人员能否“前弹”、“后弹”?

《暂行办法》第四条明确,公务员、国有企事业单位的领导人员和其他管理人员达到法定退休年龄应当及时办理退休手续,即不鼓励该三类人弹性延迟退休,但未否认其可以弹性提前退休。

此外,对于机关和国有企事业单位工作人员,弹性提前退休的程序履行上并非本人提前书面告知即可。《暂行办法》第十二条明确要求其按照干部人事管理权限和规定程序报批同意。

机关及国有企事业单位工作人员的弹性退休处理存在另一套体系与逻辑。考虑到实践中各类机关、企事业单位不乏存在复杂的用工形式及人员构成(如合同工、编制挂靠人员),用人单位对人员身份予以正确的归属和确认,是正确处理弹性退休问题最重要的基础和前提。

结束语

对于企业而言,面对延迟退休新政带来的用工挑战,主要在于深入理解并主动适应政策变化,通过加强内部沟通机制,确保在人力资源管理层面对延迟退休新政有一定的认识和准备。未来,随着相关实施细则的进一步完善与落地,企业可在实践中不断探索更加高效、人性化以及符合实际需求的用工管理模式,共同迎接人口老龄化时代的新挑战。